自律神經失調藥物有哪些?專業醫師說明副作用與正確服用方式

撰文者:振芝診所 邱韻芝醫師

談到「自律神經失調」的治療,要先跟大家澄清,「自律神經失調」是一群症狀的表現,不是疾病的診斷。很多疾病都會有這樣的表現,就像肺炎和免疫疾病都可能發燒是一樣的道理,重點是了解症狀背後的原因,才能較根本地治療。(延伸閱讀:自律神經失調怎麼辦?)

因為有身體不適,在各科檢查不出原因,覺得可能是「自律神經失調」,而來到身心科/精神科就診的,其實大多伴隨有情緒上影響,心理和生理交互作用,進入惡性循環,所以若只治療生理症狀,例如抑制胃酸、心悸、頻尿,或只吃止痛藥,沒有處理情緒和心理的部份,就會覺得治療效果有限,而感到挫折和不安。在身心科/精神科的診斷中,「自律神經失調」最常出現在恐慌症、焦慮症、憂鬱症、適應障礙症、身體症狀障礙症、罹病焦慮症、飲食障礙症、創傷後壓力症等,各有不同的情緒狀態和心理特性,因此會需要不同的心理治療方式,而藥物也能幫助情緒穩定,讓大腦休息,身體不適也就跟著改善。

以下先就一些門診常見的問題說明:

為何要調藥?

身心科/精神科用藥有個原則,就是盡量用最低的劑量,發揮最好的效果。常見的用藥組合,會包括安眠藥、鎮靜劑、抗憂鬱劑,視每個人不同的狀況來調配。因為睡眠是自律神經失調和情緒疾患要穩定的關鍵,因此必要時會有安眠藥,幫助快速入睡,穩定作息。而情緒要真的能穩定下來,最常使用的是抗憂鬱劑這一大類(調整血清素、正腎上腺素、多巴胺等神經傳導物質),這一類藥因為剛開始吃可能容易不適應,所以會從低劑量開始,要持續吃2~4週的時間,穩定情緒的效果才會逐漸明顯,如果對某藥物不適應,副作用太強,或效果不明顯,就會考慮換藥、增加劑量,或搭配其他輔助藥物。因為這段觀察期比較長,為了讓個案快一點解除不適,通常會搭配鎮靜劑,協助立即、暫時的放鬆,等抗憂鬱劑的效果出來,情緒、睡眠比較平穩了,再將安眠藥、鎮靜劑減掉。藥物的選擇、搭配、何時加/減,都需要跟醫生詳細討論,密切配合,才能達到有效的治療。

吃藥有哪些副作用?會不會傷身?

安眠藥常見的副作用有失憶、記憶力減退,故建議盡量不要長期使用;鎮靜劑常見副作用有頭暈、疲倦、注意力不集中,減少使用劑量通常就會改善,但也不建議長期使用。抗憂鬱劑常見副作用有食慾減退、噁心感、頭暈、頭痛、心悸、煩躁、情感平板、性慾減退等,但若選擇合適的藥物,並從低劑量開始,就可降低發生的機會,且大多服用2週過後,不適感就逐漸減輕,在研究上,長期服用並不會影響肝腎功能,且對神經系統有降低壓力反應的保護作用。

會不會有依賴性,愈吃愈多?

所謂依賴性是指,要吃更多劑量,才能達到同樣效果,和不吃時會有戒斷反應,以至於不敢不吃。安眠藥和鎮靜劑較容易產生依賴,抗憂鬱劑則不會,只要吃到有效劑量,通常就可以維持穩定的效果,故建議若症狀已穩定,就盡量減少安眠藥和鎮靜劑的用量。一般來說,愈速效、短效的安眠藥、鎮靜劑,依賴性愈強,為避免減藥時的戒斷反應,醫師會用低依賴性的藥物去替換,以免症狀起伏。若發現自己已經有藥物依賴,建議跟醫生討論如何調整藥物,搭配非藥物治療,就能逐步擺脫依賴,不建議自行嘗試停藥。

會不會吃了就無法停藥?要吃多久?會不會復發?

若按照上述的用藥原則,避免安眠藥和鎮靜劑的依賴,穩定使用抗憂鬱劑,大多情緒、自律神經失調的症狀,能在2個月內達到穩定,再依個別的嚴重度、復發風險,建議維持共6~12個月的用藥,若能維持穩定,可嘗試逐步減藥。復發風險受到過去病史、個人心理特質、身體狀況、環境壓力的影響,這些可以透過非藥物治療(包括心理諮商、生理回饋治療、正念課程、營養補充、微電流治療、經顱磁刺激治療等),增進個人身心的調適能力,就能預防復發。

(延伸閱讀:恐慌時深呼吸到底有沒有用?心理師教您正念呼吸,調整自律神經,緩解恐慌焦慮!)

以下介紹一些常見的身心科/精神科用藥,和注意事項:

1.安眠藥 (Z類、苯二氮平類)

☉半衰期(小時):藥物在體內被吸收,達到最高血中濃度後,經代謝下降到一半濃度所需的時間。約4~5個半衰期後,藥物可被完全排除。

2.鎮靜劑 (苯二氮平類)

☉有懷孕、重症肌無力、睡眠呼吸中止症、隅角閉鎖性青光眼者不宜使用。

3.抗憂鬱劑

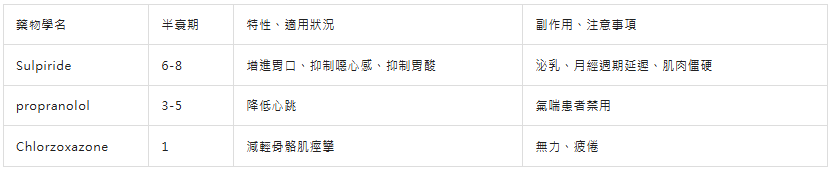

4.其他輔助用藥